소아 환기관 삽입술 다기관 연구 (EVENT) 소개

0

칠곡경북대학교병원 유명훈

0

칠곡경북대학교병원 유명훈

대한이과학회의 지원 하에 EVENT Study (Analysis of the Effectiveness of VENtilation Tube insertion in pediatric patients with chronic otitis media) 라는 이름으로 소아 삼출성 중이염에서 중이환기관 삽입의 결과에 대한 다기관 연구를 진행하였고, 이에 대한 경험과 결과를 간략히 소개 드리고자 한다.

그림 1.

고려대학교 안산병원에서 임상교수로 근무할 당시, 최준 교수님을 모시고 삼출성 중이염 위원회 모임에 참석하게 되었다. 서울아산병원 정종우 교수님께서 계획을 하시고 위원장을 맡으시면서 시작된 다기관 연구에 대한 회의였고, 최준 교수님께서 간사를 맡게 되셔서 내가 간사보를 맡아 도와드리게 되었다. 총 23개 병원에서 참여하기로 하였고 총 2년 6개월의 기간 동안 만성 삼출성 중이염 소아에서 중이 환기관 삽입술을 시행한 환자들을 전향적으로 등록하기로 하였다. 그리고 마지막 환자를 모집한 이후에 최소 1년간의 추적관찰 데이터를 수집하기로 하였다. 그리고 보통 excel을 이용하여 증례기록지 (case report form)를 작성하는 다기관 연구가 대부분인데, 본 연구에서는 internet 기반의 e-CRF를 사용하여 여러 기관 들에서 지속적인 데이터 입력을 효율적으로 할 수 있도록 한 것이 독특한 점이었다고 할 수 있다 (그림1). 실제로는 연구 종료까지 16개 병원에서 데이터를 등록하여 본 연구에 참여하였다.

그렇게 수집된 환자들의 baseline 데이터를 이용하여 주로 소아 삼출성 중이염의 microbiology에 대해 초점을 맞춘 첫번째 결과물을 EVENT part I으로 2018년 CEO에 발표한 바 있다. 간략히 그 내용을 요약하면 우선 중이 환기관 삽입술 수술 중에 시행한 세균배양검사상 전체 중 46 개의 귀 (13.3%)에서 양성 소견을 보였다. 배양된 세균의 종류로는 Haemophilus influenzae가 17.3%로 가장 높은 빈도를 보였고, coagulase-negative Staphylococcus와 Staphylococcus auricularis가 그 다음 순으로 나타났다.

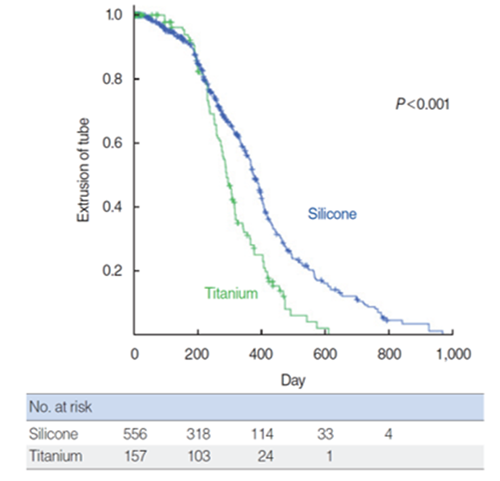

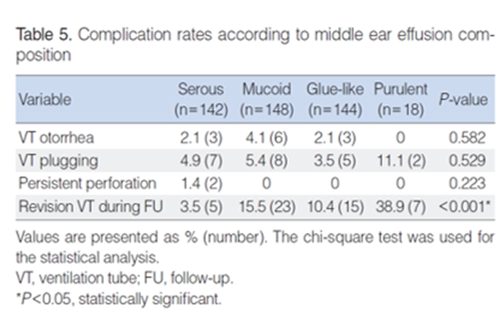

다음으로는 이후에 최종적으로 follow-up 된 데이터들까지 분석하여 최근 발표한 EVENT-Part II 의 결과에 대해 소개하고자 한다. 본 연구에서는 환기관의 종류와 삼출물의 성상에 따른 환기관 탈출까지의 기간과 삼출성 중이염의 재발률, 그리고 연관된 합병증에 대해 알아보고자 하였다. 2년반의 기간 동안 총 15 개의 대학병원에서, 만성 삼출성 중이염을 진단받고 중이내 환기관 삽입술을 시행 받은 15세 미만의 환자, 401명, 총 727 귀를 대상으로 연구를 진행하였다. 환기관 탈출까지의 기간의 경우, 다변량 분석을 했을 때 실리콘 튜브 (Paparella type I, 평균 400일)가 티타늄 튜브 (평균 312일)보다 통계적으로 유의하게 환기관 탈출까지의 기간이 긴 것으로 나타났다 (그림2). 삼출성 중이염의 재발과 관련한 인자에 대한 다변량 분석 결과, 7세 미만의 환자에서는 조기 재발률이 통계적으로 유의하게 높았고, 실리콘 튜브를 사용한 경우 티타늄 튜브의 경우보다 재발까지의 기간이 긴 것으로 나타났다. 또한 삼출물의 성상은 serous/mucoid 한 경우에 purulent/glue의 경우보다 재발까지의 기간이 긴 것으로 나타났다 (그림3). 삼출물의 성상에 따라 합병증 발생률을 비교해 보았을 때, tube otorrhea, tube plugging, 고막천공의 발생은 삼출물의 성상과 관련이 없었지만, 추적관찰 기간동안 중이 내 환기관 삽입 재시술은 삼출물의 성상에 따라 통계적으로 유의하게 차이를 보였다 (그림4). 이 결과는 최근 CEO에 online publish 되었다.

그림 2.

그림 3.

그림 4.

본 연구는 앞서 언급하였듯이 전향적으로 환자를 등록하면서 e-CRF에 데이터 입력을 각 병원에서 하고, 데이터는 e-CRF 사이트 담당자에게 추후에 받아서 결과 분석을 하는 방식이었다. 이러한 부분으로 인해서 연구를 주관하는 입장에서 각 병원별로 연구가 진행되는 상황에 대해서 실시간으로 확인이 된다는 장점이 있었다 (그림1). 반면에 연구 시작 시점에 계획한 증례기록지 양식에 따라 제작된 e-CRF 사이트였기에 연구 중간에 새로운 data 항목을 추가하거나 데이터 입력 방식을 변경하는 등에 있어서는 상대적으로 어려움이 있다는 단점도 있을 수 있다. 본 연구는 많은 병원에서 동시에 시행된 다기관 등록 연구였기에 일반적으로 일정 기간의 의무기록을 후향적으로 분석하는 다른 다기관 연구들과는 달리, 지속적인 환자 등록을 독려하고 적극적인 연구 참여를 유도하는 부분이 가장 어려운 점이었다. 이러한 다기관 등록 연구의 진행을 도와드리면서 개인적으로 여러 경험을 쌓을 수 있는 좋은 기회였다고 생각하며, 많은 연구자들의 노력과 수고로 결과물이 나올 수 있어서 다행이라고 생각한다.

본 연구는 여러 병원에서 많은 surgeon들이 개인적인 선호도에 따라 튜브 종류와 수술 방법 등을 선택하였기에 randomized controlled study에 비해 연구의 한계점이 있다고 할 수 있겠다. 그러나 상기에 간략히 정리한 결과들을 바탕으로 삼출성 중이염으로 진단된 소아 환자에서 중이 환기관 수술을 시행할 때, 환자의 상태에 따라 적절한 튜브를 선택을 하고, 또 수술 후 예후에 대해 보호자들에게 상담하는 부분에 있어서 도움을 줄 수 있다고 생각된다. 이는 여러 병원에서 많은 수의 환자를 등록한 다기관 연구이기에 얻을 수 있었던 중요한 결과라고 생각된다.